La convergence du numérique et de la création artistique

Processus créatifs et applications numériques

La programmation comme nouveau médium d’expression plastique et sonore

Le code source transcende sa fonction purement utilitaire pour devenir un langage formel de création à part entière. Les créateurs numériques s’approprient les scripts, les algorithmes et les bibliothèques logicielles pour produire des œuvres dynamiques, interactives et génératives. Cette approche, nommée « creative coding », permet d’explorer de nouvelles grammaires visuelles où le processus de création est aussi important que le résultat final, introduisant une part de stochastique et de collaboration avec la machine.

L’art génératif autonome

Création d’œuvres plastiques autonomes basées sur des systèmes de règles algorithmiques et des paramètres variables.

Le design d’interaction tangible

Conception d’expériences où les gestes de l’utilisateur modifient en temps réel des installations physiques et numériques qui réagissent aux sollicitations du public.

La datavisualisation narrative

Mise en récit visuelle d’ensembles de données complexes pour en révéler les corrélations invisibles.

Dialogue entre tradition et innovation numérique

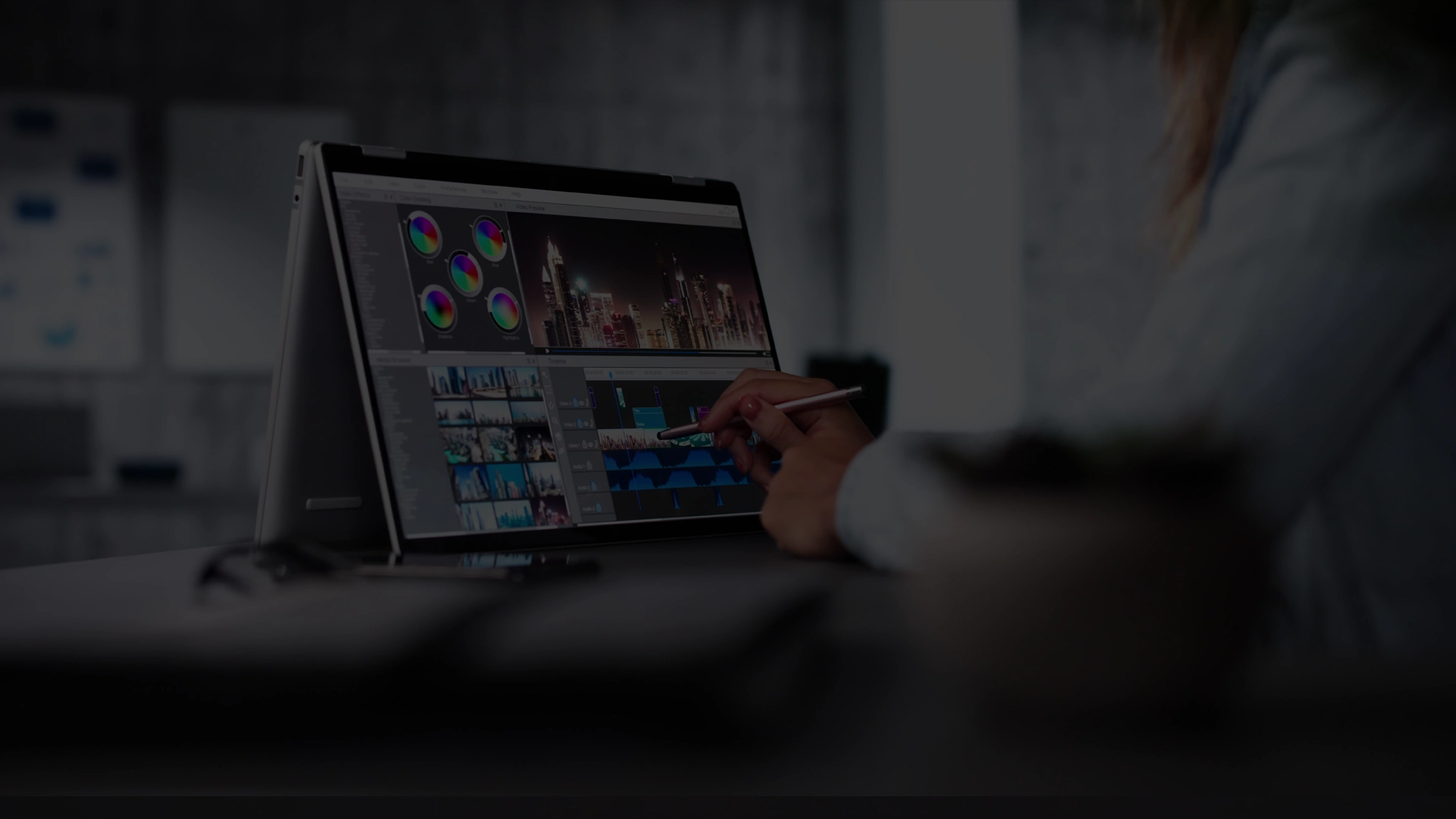

L’impact des outils de création numérique sur les pratiques artistiques classiques

La peinture, la sculpture 3D ou la photographie computationnelle sont des disciplines qui intègrent massivement les outils numériques. La tablette graphique remplace la toile, le logiciel de sculpture numérique complète le geste du sculpteur et les algorithmes de traitement d’image offrent de nouvelles possibilités aux photographes. Cette hybridation des savoir-faire donne naissance à des œuvres qui brouillent les frontières entre le support physique et l’entité numérique, renouvelant ainsi les canons esthétiques établis.

Explorations narratives contemporaines

Les nouvelles écritures interactives à l’ère des écrans omniprésents

Les mutations du paysage médiatique et de la circulation de l’information

Écosystème médiatique en mutation

Enjeux de la diffusion virale

L’influence des plateformes algorithmiques sur les dynamiques sociales

Les plateformes numériques agissent comme des architectes de l’information, jouant un rôle central dans sa circulation et dans la construction de l’opinion publique. Leurs systèmes de recommandation et de curation de contenu façonnent l’exposition des utilisateurs, pouvant renforcer les bulles informationnelles et polariser les débats.Simultanément, elles favorisent l’émergence de communautés affinitaires et de nouvelles formes d’activisme numérique, redéfinissant l’espace public connecté. La culture de la contribution y est encouragée, transformant chaque utilisateur en un producteur de contenu potentiel (UGC).

Identité numérique

Construction de soi en ligne.

Culture participative

Implication des utilisateurs.

Communautés en ligne

Espaces d’échanges affinitaires.

Enjeux de désinformation

Propagation de fausses nouvelles.

Curation algorithmique

Personnalisation des contenus.

Fracture numérique

Inégalités d’accès et d’usages.

Perspectives socio-culturelles et analyses transversales

L’hybridation des pratiques culturelles dans un contexte de globalisation

La culture pop comme miroir des évolutions sociétales

La culture populaire, de la musique au cinéma en passant par les mèmes internet, absorbe et reflète les tensions et les aspirations de la société contemporaine. Elle est un terrain d’observation privilégié pour comprendre les processus d’appropriation culturelle des technologies, des nouveaux codes de communication et des enjeux sociaux.

Les phénomènes de viralité témoignent de la rapidité avec laquelle des références culturelles mondialisées peuvent émerger, créant un folklore numérique planétaire mais souvent éphémère. Cette dynamique favorise l’émergence d’une esthétique « glocale », fusionnant les identités locales et les tendances mondiales.